|

El sistema universitario argentino: mitos, realidades y desafíos actuales

Por Manuela Salvatierra Pérez. Licenciada en Ciencia Política (UBA) y asesora parlamentaria en el Honorable Senado de la Nación.

El sistema universitario argentino es tema de debate constante que abarca su gratuidad, su rol como herramienta de ascenso social, el carácter irrestricto del ingreso, e incluso si los estudiantes extranjeros deberían pagar. Sin embargo, si algo falta en este debate es información precisa. Para entender el estado actual y los desafíos de las universidades en Argentina, es fundamental despejar algunos de los mitos que circulan en torno a ellas.

Mito 1: «La educación universitaria gratuita implica un gasto excesivo e insostenible»

En el país del «no hay plata», la universidad pública suele verse como un gasto. Se habla de sueldos docentes, inversión y retorno, pero ¿cuánto representa realmente para el país? Algunos sectores argumentan que la gratuidad es un gasto fiscal ineficiente e insostenible.

Recordemos que en Argentina, las provincias financian cerca del 75% del presupuesto educativo, un esquema que se consolidó a fines de los años 70 y se fortaleció con la Ley 24.049 de 1992. Esta ley transfirió la administración de escuelas y otras instituciones educativas provinciales, exceptuando a las universidades nacionales. De este modo, el presupuesto educativo nacional representa sólo una cuarta parte del total de los recursos destinados al sector.

Según el informe “Presupuesto educativo nacional 2025” del Observatorio de Argentinos por la Educación, el año de mayor inversión en educación fue 2015, cuando alcanzó el 1,59% del PBI. Esta inversión descendió entre 2015 y 2019, y volvió a aumentar a 1,48% en 2023. No obstante, para 2024 se estima que el gasto en educación será del 0,91% del PIB, una cifra que evidencia un ajuste considerable. El Presidente Javier Milei presentó un proyecto de Presupuesto 2025 que prevé superávit y equilibrio financiero, con recortes en todas las áreas, incluyendo la educación, cuyo presupuesto se proyecta en un 0,88% del PIB, el nivel más bajo desde 2015.

Mito 2: «La universidad pública solo sirve a los hijos de los ricos y de la clase media alta»

Existe la percepción de que el sistema universitario argentino favorece a los sectores más privilegiados, ya que las familias de menores ingresos tendrían menos acceso. Aunque persisten desigualdades estructurales, los programas de becas y las políticas de ingreso abierto han permitido que un mayor número de estudiantes de sectores vulnerables acceda a la educación superior.

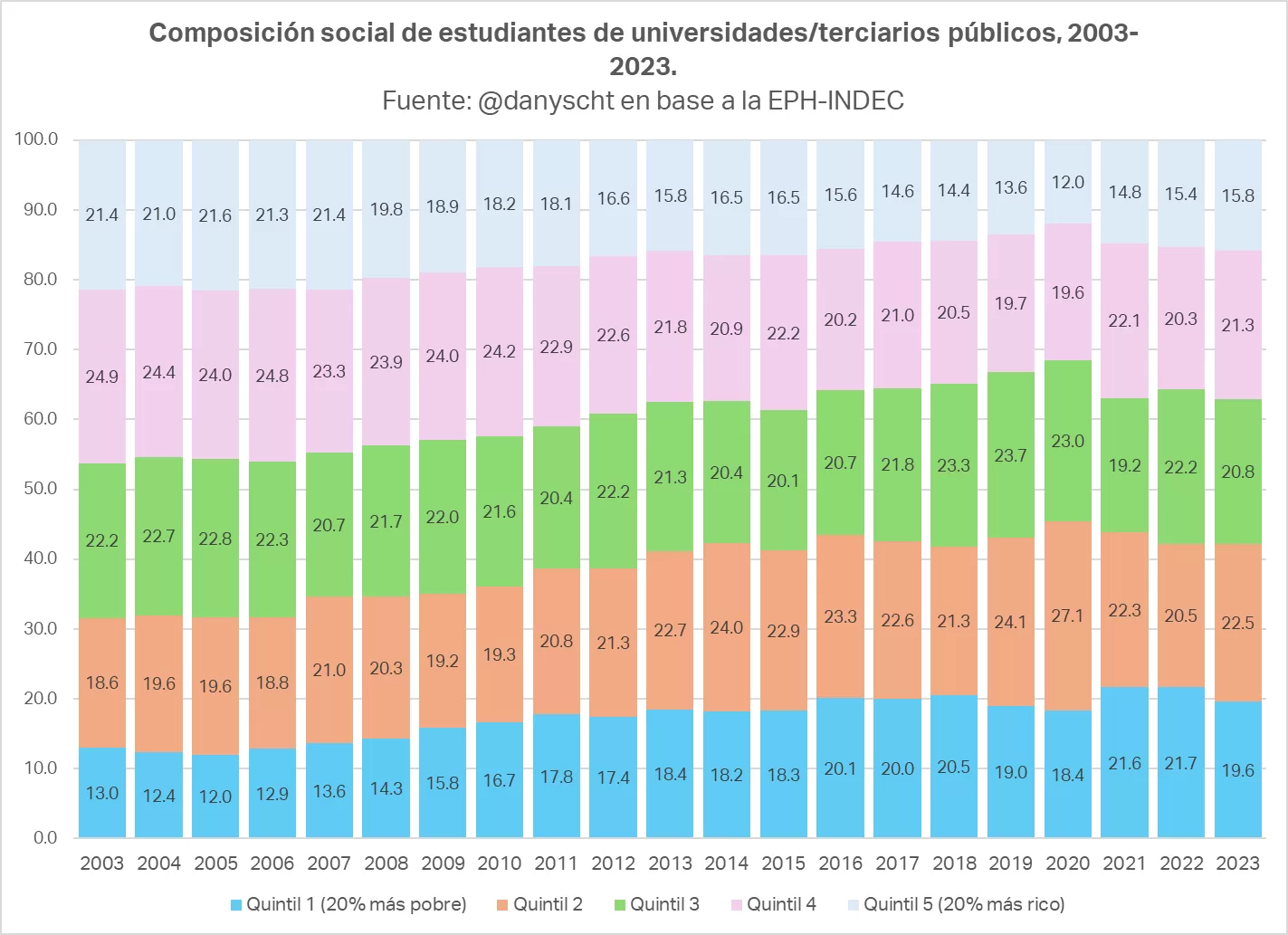

La educación superior en Argentina ha experimentado un notable proceso de democratización. En 2003, el 31,6% de los estudiantes de nivel superior en instituciones públicas pertenecía a los quintiles 1 y 2, es decir, al 40% de la población con menores ingresos. Hoy, esa cifra ha aumentado en 10 puntos, alcanzando el 42,1%. (Gráfico 1)

El 68% de los estudiantes que ingresan a la universidad pública en Argentina son la primera generación en sus familias en acceder a estudios universitarios. Esta tendencia lleva años marcando el perfil de quienes ingresan, y explica en gran parte cómo el país ha avanzado en materia de educación superior: en 1970, sólo el 2% de la población tenía un título universitario, mientras que hoy ese porcentaje asciende al 19% (Gráfico 2). La universidad pública ha sido fundamental en este proceso, permitiendo que cada vez más jóvenes de sectores vulnerables puedan acceder a la educación superior y, con ello, a mejores oportunidades.

Mito 3: «Las universidades no quieren ser auditadas»

La Ley 24.521 de Educación Superior establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) es la encargada del control administrativo externo de las universidades estatales. Este organismo, dependiente del Congreso, evalúa si los recursos públicos se administran conforme a la ley. Cada año, la AGN presenta su Programa de Acción Anual al Congreso para su aprobación. Para 2025, dicho programa incluye auditorías en diversas universidades nacionales, como la UBA y las universidades de Córdoba, La Plata, y Cuyo, entre otras.

Sin embargo, la auditoría por parte de la AGN no es el único mecanismo de control. Cada universidad cuenta con auditorías internas, mientras que el Ministerio de Educación exige informes periódicos sobre el uso de los fondos. Además, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismo que depende directamente del Presidente, también supervisa la gestión de entes públicos. En 2022, un dictamen del entonces Procurador del Tesoro limitó la capacidad de la SIGEN para auditar las universidades, pero recientemente esta medida fue revertida, habilitándole nuevamente a la SIGEN para ejercer el control sobre las universidades públicas.

En conclusión, las universidades están sujetas a auditorías regulares y no tienen potestad para eludirlas. La percepción de que «no quieren ser auditadas» es inexacta, ya que la legislación vigente establece desde siempre esta posibilidad de supervisión.

BIBLIOGRAFÍA:

Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

“La participación de los jóvenes de bajos ingresos en el sistema universitario argentina (1996-2023)” del Laboratorio de Políticas Educativas de la Universidad de Hurlingham (2024) https://unahur.edu.ar/wp-content/uploads/2024/07/LPE-Informe-3-Universidades-y-sectores-de-bajos-ingresos-1.pdf

Curcio, J., Alzú, M.S., y Sáenz Guillén, L. (2024). Presupuesto educativo nacional 2025. Observatorio de Argentinos por la Educación.

https://chequeado.com/el-explicador/el-presupuesto-educativo-de-2025-sera-el-de-menor-participacion-sobre-el-pbi-de-la-ultima-decada/