|

Sobre atrasos, desequilibrios, confianzas y otros eufemismos

Por Estanislao Malic – Economista UBA

Argentina vive una recesión económica de dimensiones colosales, ello no es novedad. Los salarios no logran recuperarse de la fuerte caída sufrida producto de la devaluación (y consecuente inflación) realizada por Milei junto con el ministro de Economía Caputo en la primera semana de gobierno, la obra pública se encuentra paralizada, los salarios estatales se encuentran más retrasados aún que los privados y el desempleo es creciente. El ajuste fiscal es feroz. En este marco desolador, el principal (casi único) logro que el gobierno tiene para mostrar, es una desaceleración inflacionaria medianamente relevante.

Frente a esta situación, los economistas “públicos” están al pie del cañón para salir a recomendar multiplicidades de políticas que deberían llevarse adelante para solucionar la crisis estructural Argentina y catapultar a nuestro país hacia su inminente desarrollo y estabilidad. Las mismas pueden ser múltiples, pero por lo general hacen referencia a equilibrios (macroeconómico, cambiario, de tasa de interés, etc.). El gobierno estaría haciendo algo que desequilibra la situación, y ello sería la causa originaria de todos los males de nuestro país. Durante los últimos años, un ejemplo de ello fue el llamado déficit fiscal (o, peyorativamente, “desequilibrio macroeconómico”). Una situación que, al regularizarse, eliminaría la inflación, y por ende la pobreza, al tiempo que reasignaría recursos hacia todos los argentinos de bien. Ya con ocho meses de violento ajuste fiscal, parecería que la cosa no era tan así, por lo tanto, urge buscar nuevos desequilibrios a solucionar que expliquen por qué la situación no se soluciona. Y aquí es cuando aparecen dos grandes clásicos de la retórica económica nacional: el atraso cambiario y los controles cambiario, o cepo.

Empecemos con el tipo de cambio: existe una extensa discusión en la academia en torno a la relevancia del mismo para estimular el desarrollo económico. Según los optimistas, el tipo de cambio alto le daría a la Argentina la competitividad necesaria para aumentar sus exportaciones y sustituir importaciones, permitiendo de esta forma obtener los tan preciados dólares al tiempo que aumenta la producción y el ingreso nacional. Pero también existen los pesimistas, quienes afirman que las devaluaciones solo sirven para bajar salarios, hacer caer el consumo, la actividad económica, las importaciones y de esta forma disponer de más dólares por vías recesivas. O sea, en el segundo caso la devaluación sería un ajuste generalizado, particularmente sobre los trabajadores, que se realiza a través de un mecanismo inflacionario.

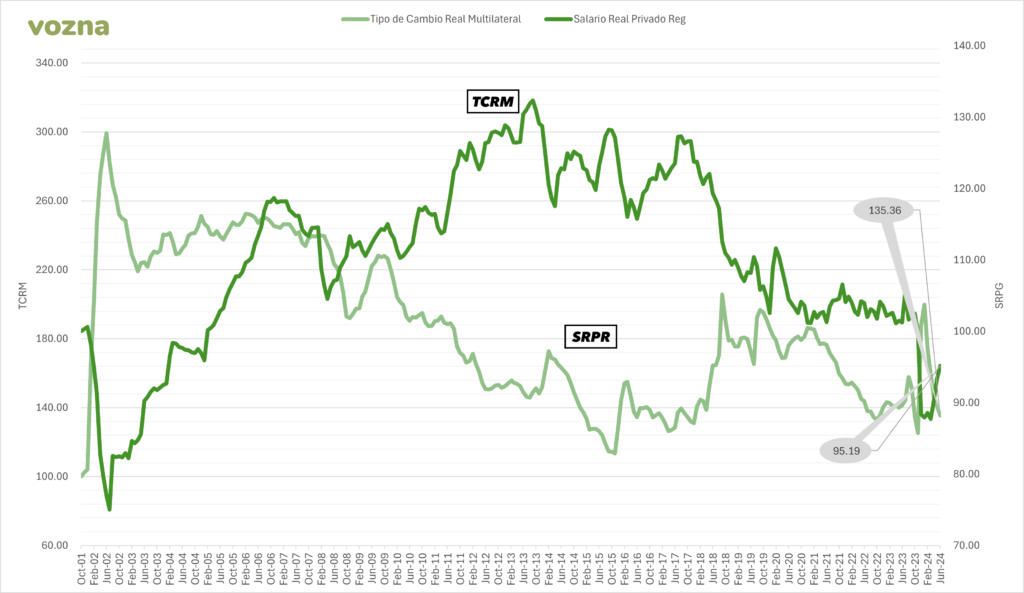

Evolución del Tipo de Cambio Real Multilateral y salarios reales, oct-01/jun-24 (oct-01=100)

Para ser honestos intelectualmente, ambas visiones consideran que aumentar el tipo de cambio real conlleva caída de salarios: simplemente que para unos esto es bueno, y para otros esto es malo. Hay una forma alternativa de evitar una devaluación, y es el ajuste fiscal. En ese caso la economía se desacelera, pero de forma segmentada y políticamente dirigida, asimismo, es un proceso que no implica brotes inflacionarios. La discusión es sumamente extensa, lo que nunca hay que olvidar en términos políticos es que devaluación es sinónimo de ajuste. Cualquier economista que refiera que el tipo de cambio se encuentra atrasado, considera que es preciso llevar adelante una medida que, su principal función, es licuar la capacidad de compra de las grandes masas y así achicar el tamaño de nuestra economía. Puede que sea así, o no, es materia de discusión en cada momento histórico y según las condiciones existentes (precio de los commodities, reservas, medidas arancelarias y pararancelarias, cosecha, etc.), pero es preciso decirlo sin eufemismos.

Los controles cambiarios también suelen ser designados como los grandes culpables del estancamiento argentino. Las tan ansiadas inversiones internacionales no vendrían porque los controles cambiarios evitan su salida, socavan la confianza. Vaya paradoja.

Debemos resaltar que prácticamente en toda la historia argentina la salida de capitales ha sido sistemática y abultadamente mayor a los ingresos. Recuerdos recientes de etapas con tipo de cambio unificado y libre movilidad de capitales incluyen los 90s, los 2000s y el período del macrismo; todos fueron procesos de dolarización generalizada de activos financiada de formas diferentes (privatizaciones, deuda externa o excedente comercial). Son muchos los que quieren salir y pocos los que quieren entrar.

Más aún y para mejor, el control de cambios es un gran estímulo a la desdolarización de carteras, ya que el aumento del dólar paralelo al tiempo que los precios suelen regirse por el dólar oficial genera precios de productos locales en niveles irrisoriamente bajos en dólares. O sea, unificación cambiaria es equivalente a devaluación y permiso para dolarizar carteras sin límite. El tipo de cambio se unifica cuando los dólares sobran, no sobran los dólares porque se unifique el tipo de cambio.

Dicho esto, vale destacar que el camino que han mostrado todas las experiencias internacionales (y nacionales) hacia el desarrollo es mucho más complejo que un par de medidas económicas. Es preciso una multiplicidad de políticas aplicadas en conjunto con el sector privado para poder impulsar y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Ejemplos de ello pueden ser la apertura de mercados externos, la selección de sectores estratégicos, el impulso de grandes empresas estatales que sirvan como pivot para desarrollar cadenas de valor locales, el direccionamiento del crédito, la diversificación de las exportaciones, el desarrollo de un mercado financiero pesificado que funciones como mecanismo de ahorro y de fuente de financiamiento del desarrollo, grandes obras de infraestructura definidas desde el Estado, planificación, más y mejor educación, etc.

Toda recomendación basada en un par de equilibrios, o una serie de medidas “simples”, no es otra cosa que la delegación de las decisiones productivas en el sector privado, que limitado y condicionado por la falta de políticas públicas, no hará otra cosa más que deteriorarse paulatinamente perdiendo terreno respecto a países con capitalismos de Estado debidamente estructurados.